医学读研 | 拉开差距的科研能力是什么?

医学直博已毕业,是课题组3年来唯一一位按时毕业的博士生🤣

课题组学生10人,读博期间也帮导师带过3个硕士。入学后有的研究生进步特别快,研一就能自己发表一篇SCI,也有的研究生完全带不动,怎么努力都要延毕。

那么不同研究生的科研能力究竟差在哪呢?

以我的经验,科研能力有3个阶段:

✅ 首先是掌握文献、理解课题。

✅ 其次是独立分析和解决问题的能力。

✅ 最后是建立对研究领域的整体视野和研究品味,能够辨别哪些问题值得研究。

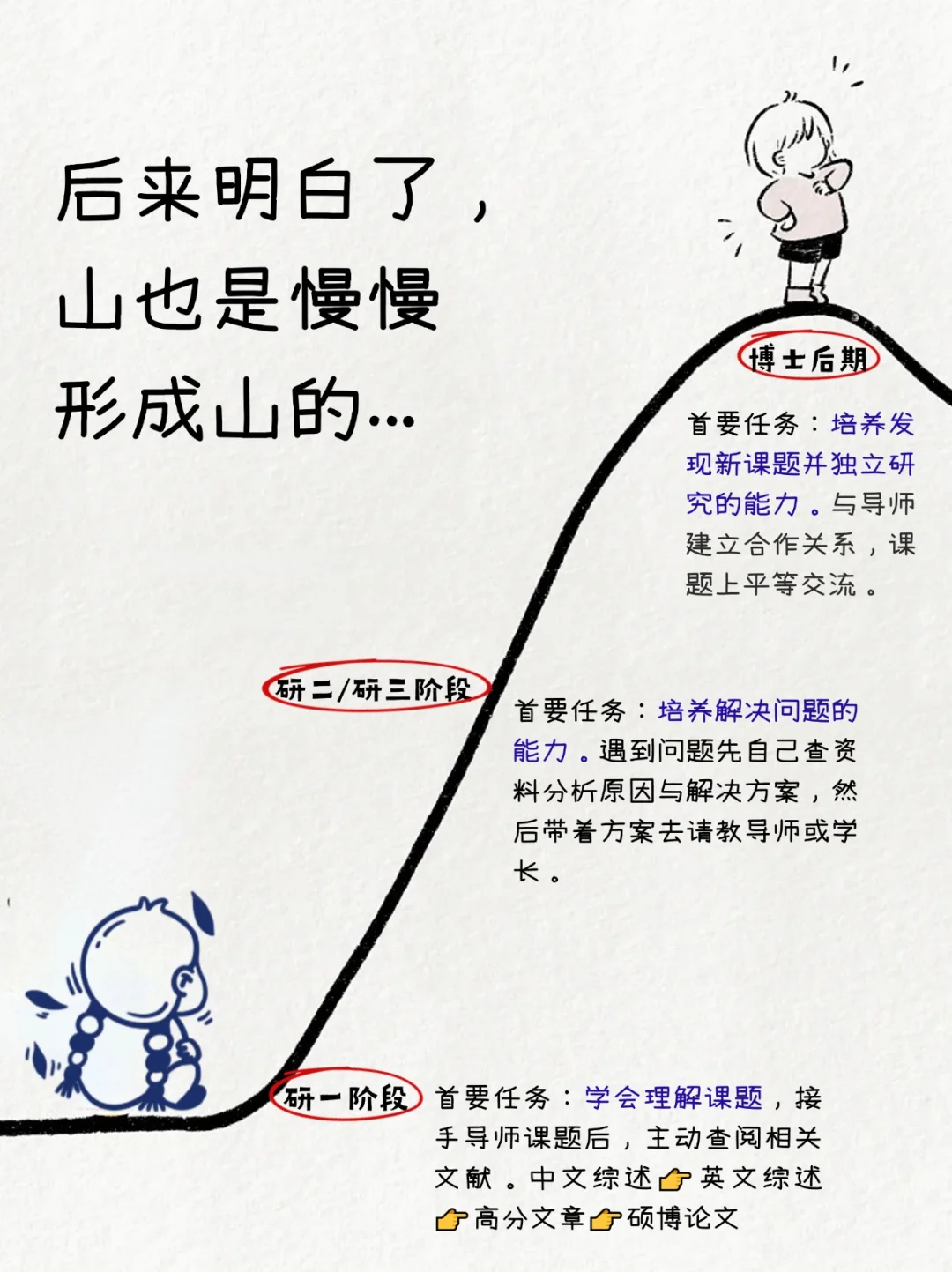

这三个阶段就像从山底到山顶的台阶,很多人都会卡在第二个台阶。

这3个阶段也给我们一个启示,科研能力的提升是有路径的,有人就是这么进步的,认清自己的阶段,慢慢提升,不着急,山也是慢慢形成山的!

🎯研一阶段:理解课题

研一阶段,大家的水平都差不多。这个阶段最重要的任务是学会理解课题。

接手导师的课题后,自己要主动查阅相关文献。

建议文献阅读的顺序为:中文综述 👉 英文综述 👉 高分文章+硕博论文

综述可以帮助我们了解研究内容的现状,高分文章中的新观点以及技术可以做借鉴,在硕博论文中可以找到相关实验的具体步骤。

带着问题读文献,深刻理解课题的意义:

1️⃣ 研究的目的是什么?

2️⃣ 可以采用哪些方法,选择这些方法的理由及优缺点?

3️⃣ 该研究与其他类似研究的独特之处?

也就是说在给导师汇报的时候,不仅是罗列研究结果,最好是给出结果的解读。如果你无法指出哪些地方重要,哪些地方好或不好,证明你没有去研究背后的逻辑。

🎯研二/研三阶段:培养解决问题的能力

研一我们是纯小白,遇到问题会习惯性寻求他人帮助。但到了研二阶段,大家已经有了一定的文献阅读积累,对已有研究套路也越来越熟悉,这时遇到问题应该自己先尝试分析原因与解决方案,然后带着方案去请教导师或学长。

需要注意的是,解决问题的能力不仅在于知道“是什么”,更要去探究“为什么”。搞清楚为什么要这样做,往往比只知道应该这样做更为重要。

就像很多研究虽然有研究套路,搬运套路好像也能发表一篇文章,但是套路背后的机制很多人是不清楚的。

如果换一个疾病,也许这个套路就行不通了,那么面对新的疾病,你又该如何处理?

经常被导师说的缺乏创新能力,经常指对已有知识是如何获得的缺乏了解。

🎯博士后期:培养发现新课题并独立研究的能力

到了博士后期,你已经是有基本科研素养的人,这个阶段还想继续拔高水平,就要培养自助发现新课题的能力,并分析可行方案。

此外,还要学会自主寻找资源,与导师逐步建立合作关系。利用导师等的资源来完成实验。

注意我的用词是“与导师逐步建立合作关系”,如果博士后期,你还不能与导师正经进行平交流、实际合作,是不合格的。

虽然导师的科研经验与见识比你广博,但在具体课题上,博士后期的研究者对课题的理解应当更为深入。

以上就是我总结的3个科研能力阶段。

最难的其实是入门阶段。

刚开始什么也不懂,学习起来会很痛苦!建议大家在这个阶段可以直接学习 Meta 分析。

在实践中的好处是,要用到什么技能,就补什么技能,进步速度会很高。不实践永远不知道自己会没有。