IF 10.1!南昌大学这波GBD联合孟德尔随机化的操作,绝了

体重指数(BMI)升高被认为是子宫癌(尤其是子宫内膜癌)的一个重要危险因素。然而,建立因果关联并准确测量其在人口规模上的影响需要全面的流行病学验证。

2025年6月27日,南昌大学第二附属医院学者基于GBD 2021数据库,联合孟德尔随机化分析方法,在期刊《International Journal of Surgery》(医学二区,IF=10.1)发表题为:“Causal impact of obesity class stratification and endometrial cancer subtypes: an integrated mendelian randomization and global burden of disease study 2021 analysis”的研究论文。

研究旨在利用GBD数据揭示全球由高BMI导致的子宫癌负担,并通过MR确立肥胖与子宫内膜癌亚型(内膜样 vs. 非内膜样)之间的因果关联,共同为肥胖干预提供强有力证据。

本研究采用整合分析策略,结合两种互补的方法:

1)宏观流行病学分析:利用GBD 2021数据,量化1990-2021年,全球肥胖相关子宫癌负担(死亡率、DALYs)的时间趋势、地理分布、社会人口指数(SDI)关联、年龄模式,并使用贝叶斯年龄-时期-队列(BAPC)模型预测至2036年负担;

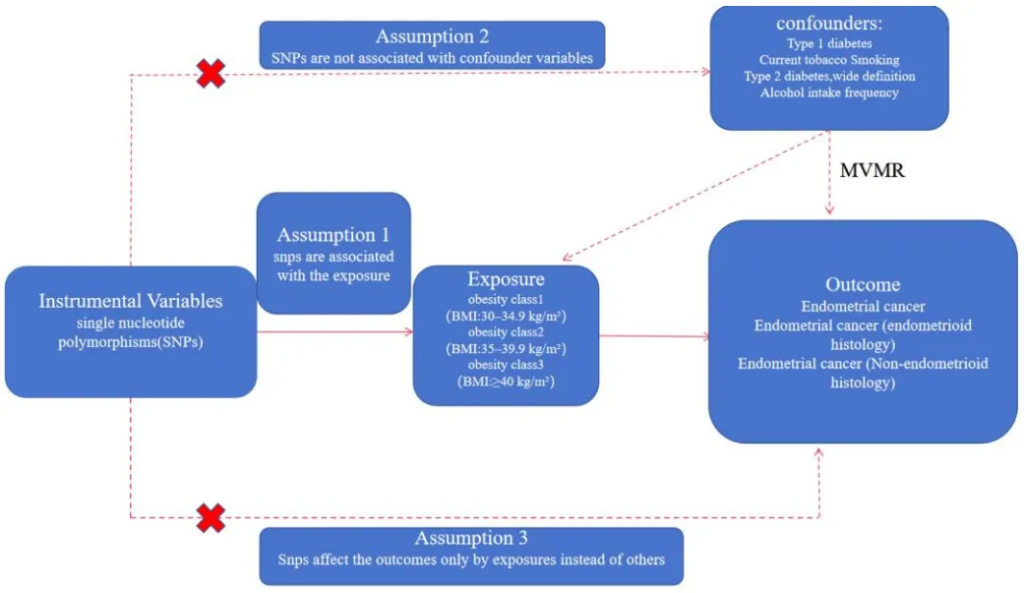

2) 微观因果推断:通过孟德尔随机化(MR)方法,利用大规模遗传数据(GWAS汇总统计),用于验证肥胖等级(I-III类)与子宫内膜癌亚型之间的因果关联。

图1 MR分析思路流程与假设前提

主要研究结果

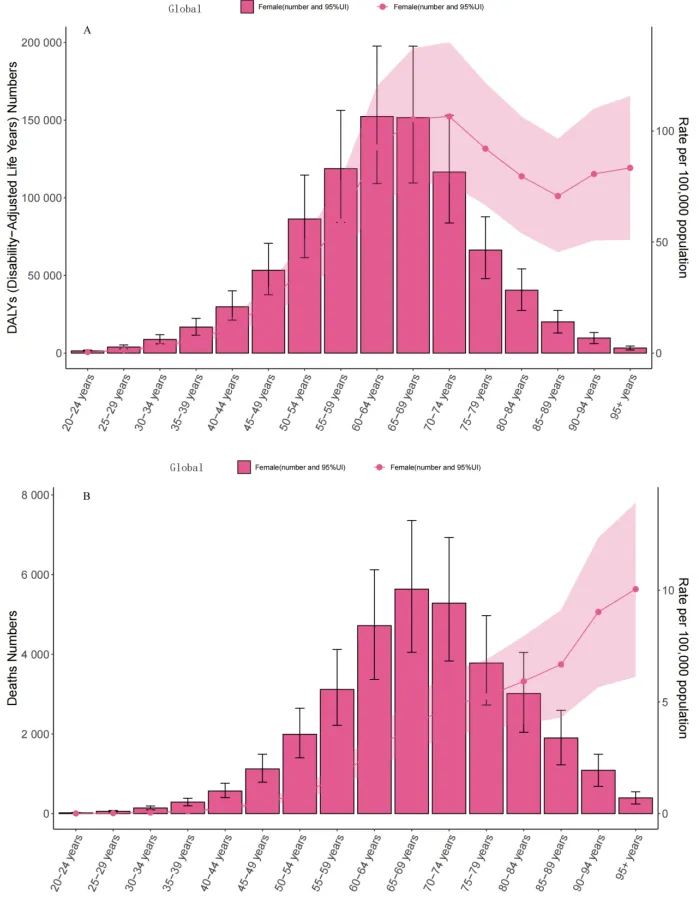

GBD分析结果显示,在过去三十年中,由于高BMI(≥25 kg/m2)而导致的子宫癌负担在全球范围内持续增加。但是,负担在不同地区、年龄之间高度不平等,具体而言:

- 高SDI地区(尤其是北美)负担最重;

- 60-74岁人群贡献死亡/DALYs最多,≥90岁人群死亡率最高;

- 人口增长(贡献62%)和老龄化(贡献25%)是负担增加主因。

图2 2021年,按年龄划分的高BMI导致的子宫癌DALYs(A)和死亡率(B)的年龄特异性数字和比率

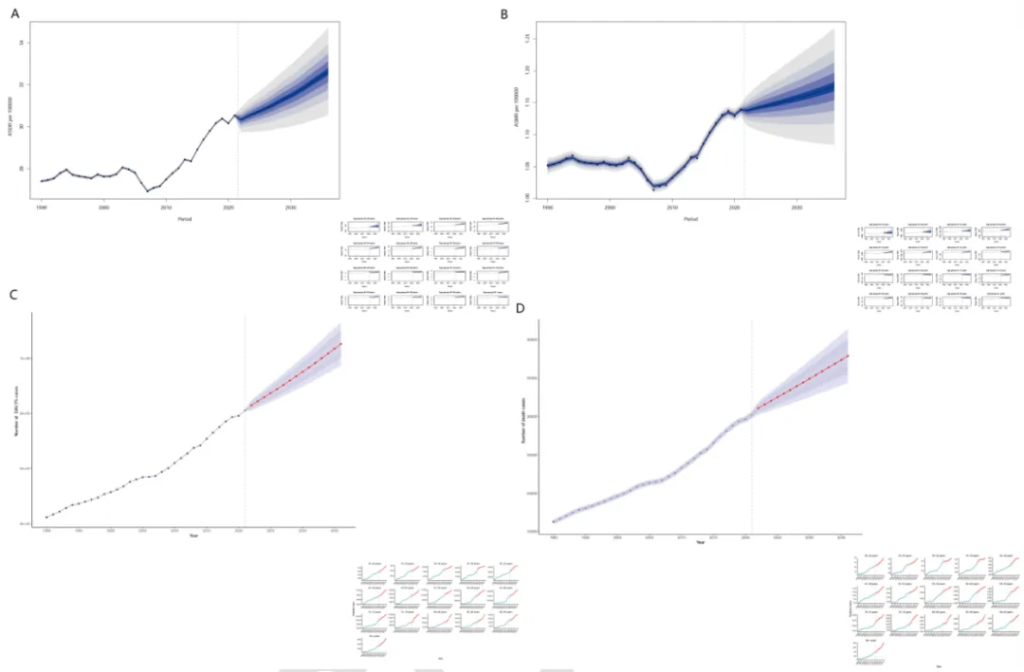

BAPC预测结果显示,若无针对性干预,到2036年全球归因于超重/肥胖的子宫癌的年龄标准化死亡率(ASMR)和DALY率(ASDR)将继续增加(分别达1.18/10万和32.63/10万)。

图3 BAPC模型预测结果

(A) ASDR;(B)ASMR;(C)DALY;(D)死亡人数

MR分析结果证实了肥胖等级与子宫内膜样癌存在剂量依赖性因果关联。

以I类肥胖(BMI 30-34.9 kg/m2)为例,子宫内膜样癌风险增加了27%,低于当前筛查阈值(BMI≥35)。但非子宫内膜样癌与任何肥胖等级均无显著因果关联。

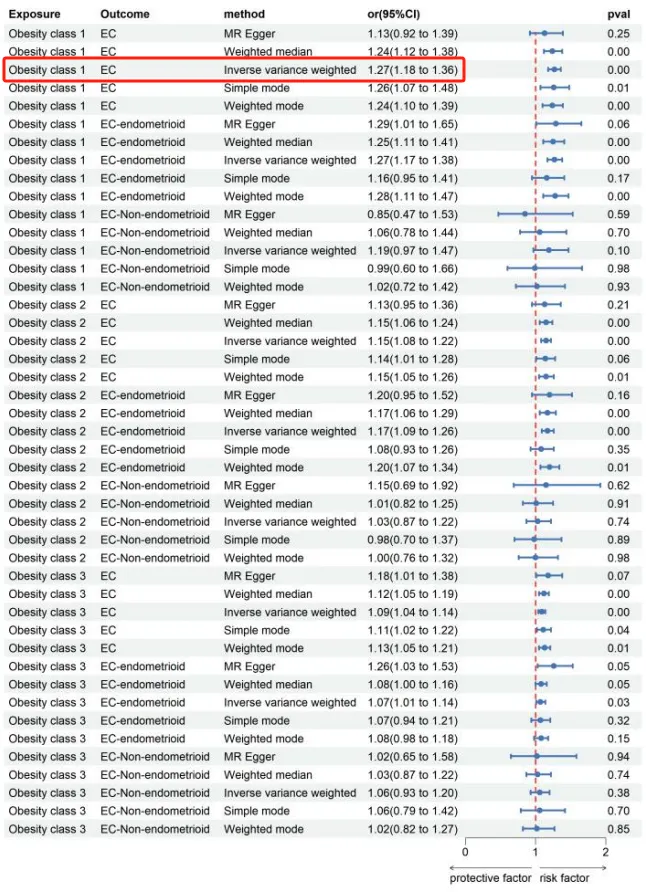

图4 正向MR分析中,肥胖等级与子宫内膜癌亚型之间的因果关联的森林图

上述MR结果在多变量调整后保持稳健,敏感性分析也证实了结果的稳健性。

综上所述,BMI升高是子宫癌,尤其是子宫内膜癌的一个可改变的致病因素。由高BMI导致的子宫癌不成比例地影响老年人口和高SDI地区。研究强调了需要有针对性的肥胖干预措施来减轻弱势人群的疾病负担。