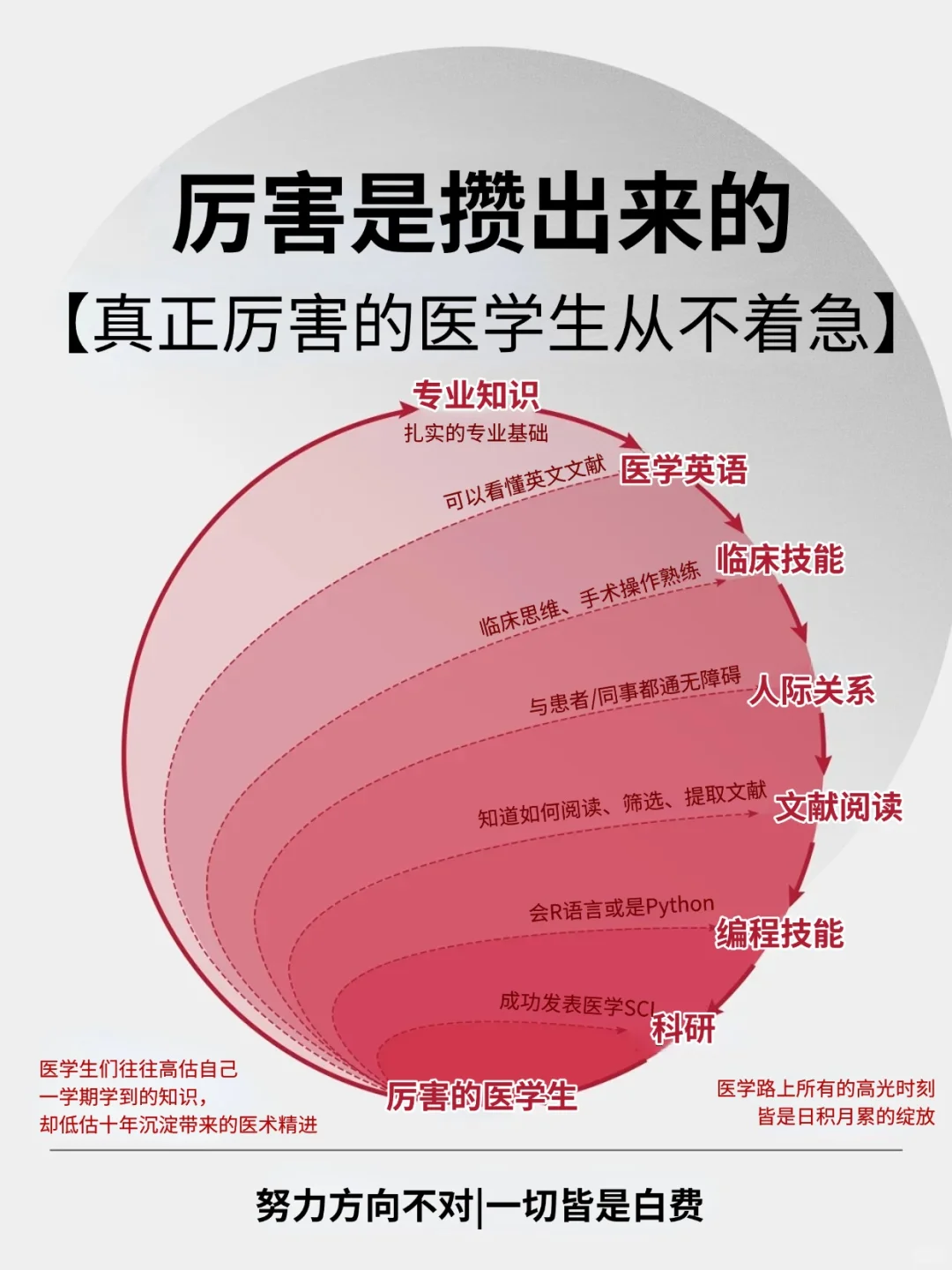

真正厉害的医学生都是攒出来的🔥

作为医学生,我们踏上的是一条需要终身学习的阶梯式成长之路。医生的职业特质,决定了我们必须在知识、技能、沟通能力的多维度上持续学习,一些医学生必须要掌握的知识技能,都是过来人的经验!

🟢 掌握好学科专业知识

医学理论是临床实践的核心支撑,尤其是解剖学、病理学、生理学等基础学科,尽管学习过程枯燥,但却是未来应对复杂临床问题的“底层代码”。

比如医学生进入临床阶段,当导师在查房时问及患者补液量计算,看似基础的问题却涉及生理平衡、体液分布等多方面知识,若能从体重、脱水程度、基础代谢等维度精准作答,不仅能展现知识储备,更会被视为可重点培养的潜力股。

这些基础理论如同建筑地基,决定了临床思维的深度和解决问题的能力边界,只有筑牢根基,才能在面对疑难病例时触类旁通、从容应对。

🟢 提升医学英语能力

医学前沿成果90%以上以英文形式首发,《新英格兰医学杂志》《柳叶刀》等顶刊的即时追踪需要专业英语阅读能力。四六级高分仅是起点,文献精读与SCI论文撰写能力才是核心竞争力。

大家在日常生活中,要不断提高我们听说读写的综合能力,早日高分通过英语四六级;硕博阶段接触英文文献,尝试发表英文文章。只有经过长期严格的训练,在实战中我们才会游刃有余。

🟢 临床实践操作能力

临床实操技能的核心是在于对解剖知识的熟练程度以及大量临床经验的积累。

比如手术切除肿物,手术的难点在于神经和血管的解剖分离,如果这些重要位置都能准确避开或游离,手术创伤会小很多。当然每个人解剖位置有所差异,高矮胖瘦各有不同,这就需要大量手术经验和举一反三。

如果整体解剖了然于胸,就能比较快速的完成手术,这也是为什么同样是一个手术,有些医生做起来快,有些医生做起来慢。

另外,手术器械的熟练使用也是提高临床技能的方式之一,毕竟我们做手术主要是通过手术器械,如果工具都用不习惯,手术不可能做好。我们可以自己购买一套手术包,空余时间把剪刀、持针器等握在手中找感觉。

🟢 学会处理人际关系

和护士、和上级、和患者甚至和家属护工,良好的沟通能力、冷静平和的良好心态,站在对方角度考虑的同理心,都是处理好人际关系的重要条件,要时刻想着在这些方面要求自己。

在临床上,我们经常要和护士打交道,要知道,一名经验丰富的护士能敏锐发现患者细微变化,甚至补全医生诊疗中的疏漏,实现“1+1>2”的协作效果。

🟢 学会文献阅读

学会读文献可以很好地扩展专业知识面,了解相关领域疾病在国内外的最新动态,可能有些同学认为论文很难写,不知道该从什么点进入,这个时候不要着急,大量阅读文献,了解的多了就慢慢知道论文框架结构究竟是怎样的。

文献阅读应遵循「由点到面」原则:初期精读10篇领域顶刊论文掌握论证框架,再通过300+篇泛读构建知识网络,重点关注RCT研究设计、meta分析数据整合方法。

🟢 学一门编程技术

有精力的医学生可以学习R语言或是Python其中一门,这对以后做科研也是一大助力。

Python凭借简洁的语法和强大的数据处理能力,适用于医学图像分析、机器学习建模(如疾病预测模型)等场景。

而R语言在生物信息学领域表现突出,可用于基因表达谱分析、蛋白质组数据挖掘等,例如通过R语言进行差异基因筛选和可视化,能大幅提升科研数据的分析效率。

🟢 做科研越早越好

尽快学习写论文,尽量发表核心期刊或者SCI论文,在规培的医学生可以利用轮转期间,收集临床资料写病例报告、回顾性分析类文章。

如果你科研基础比较薄弱,觉得生信分析、临床研究的难度太大,可以通过学习Meta分析发SCI。

Meta分析,听起来高大上,其实它的原理不复杂。简单来说,Meta分析本质是一种二次研究,就是对多个已经发表的研究结果进行再分析、再综合的一种研究方法。

👉 不做实验、无需收集数据,能快速发表一篇SCI,对于科研能力差或者急需一篇SCI的医学生来说,Meta分析是一个性价比很高的选择。

👉 科研技能都能学习到,文献检索、文献筛选、统计分析、SCI写作、SCI选刊投稿指导⋯

👉 学习Meta分析,使我们能进一步完善流行病学、统计学的学习,以Meta分析为中心,逐步形成了一个庞大、紧密联系的知识体系,为以后的科研打下坚实的基础!